人材育成通信をご覧の皆様、こんにちは。

いつもお読みいただきありがとうございます。

今週はコスモ教育出版の堀本華花が担当させていただきます。

本日はコスモ教育出版から発売しております、手帳についてお伝え致します。

皆さんはどのような形で毎日の予定を管理されているでしょうか。

私たち日本創造教育研究所グループでは、1人1冊手帳を持ち、

それを活用しながら予定を管理しています。

【▼手帳(メモタイプ)】

【▼手帳(スケジュールタイプ)※2014年度は完売しております。】

上記の通り手帳はメモタイプとスケジュールタイプの2種類あり、

私たちはそれぞれの好みに応じてどちらかを選んでいます。

メモタイプは予定や要件のみを記載し、コンパクトに持ち運びたい方に

おすすめとなっています。

新入社員の頃、私はメモタイプを使用していました。

会議や朝礼・終礼時など、どんなときでも常に手元に置くことができ、

予定を確認したり決定事項を書き込むには最適です。

また、メモタイプは手のひらサイズとなっているため、立ったまま記入が

しやすくなり、 すぐに確認したりメモを取りたいというときにも便利です。

例えば、お客様にお会いした際や社内の方と会った際に予定確認や依頼事が

あったとき、 立ったまま行う朝礼・終礼時などで活躍します。

一方、スケジュールタイプは書くスペースが多いので、1日の流れやその日

あったことなども書きたいという方におすすめです。今年1年、仕事をする中で

付箋に要件や依頼事項を 書くことが多くなってきたため、2014年はスケジュールタイプを選びました。

付箋を貼り付けるには適当なサイズとなっています。

また、時間ごとのメモリがあるため、次年度は計画を立てながら仕事を

していこうと決意しています。

その中で、持ち運びに便利なようにメモタイプも持っておこうかなと考えているところです。

この手帳の中で、皆さんに紹介したいことが2つあります。

それは"この手帳ならでは"の部分で、具体的には、毎日の予定を

確認するだけでなく 自分のビジョンや目標達成のツールとしても

活用できるところです。

私が気に入ってる部分でもあるため、ぜひ皆さんに紹介させていただきます。

1つ目は、13の徳目とリンクしていることです。

【※13の徳目については下記の記事をご覧ください】

→より良い朝礼をつくるために 2013年7月19日 森岡さんのブログ

https://www.saiyo-nisouken.jp/saiyo/2013/07/post-580.html

13の徳目はどのようなものかと言いますと、

以下の①~④を毎日記入します。

自分自身の成長のためや、これを活用した徳目朝礼(リンク)を通して

人財育成のためのツールとして活用することが出来ます。

①設定された月間テーマに沿った今週の質問

②徳目の中でその日1日を通して意識する項目

③前日仕事を通して気づいたことや学んだこと

④前日感じた感謝の気持ち

以上の4点を各自が考え、記入していきます。

13の徳目には上記①の通り、月間テーマと今週の質問があります。

手帳にはそのどちらも記載されており、どのページを開いても必ず記載が

あります。

私は予定を確認するとき、そのテーマを見るようにしているため、自然と意識が高まります。

それにより、13の徳目を記入する際すぐに考えが思いつくだけでなく、

1ヶ月を振り返る際の基準にもなっています。

また、前向きな言葉に触れることで、自分が落ち込んでいる時や悩んでいる時も

「よし、頑張ろう!」と思わせてくれる役目も果たしています。

2つ目は、今年の目標や毎月の振り返りを書く欄があることです。

私は今年の目標として、「何事も逃げず、挑んでいく年にする!」ということを

年初に掲げました。

私の前回のブログ⇒(「理念と経営」経営者の会について

2013年10月25日:https://www.saiyo-nisouken.jp/saiyo/2013/10/post-592.html)にも

書かせていただきました、「理念と経営」経営者の会 地区大会の業務について、

初めての業務ではありましたが、どんなに失敗をしても挑戦し続ける!

という気持ちで1年間取り組みました。

今年は全国7地区で地区大会を開催し、先日、今年最後となる8つ目の大会を

無事に終えることが出来ました。

この目標を常に意識出来たのは、開いてすぐのページに今年の目標を書く欄が

あり、それを繰り返し見ていたからだと感じています。

苦手なことが目の前に現れたとき、「やる!」と決めることが出来たのも、

常に意識することが出来ていたからだと思います。

さらに、毎月の良かった点・反省点を振り返る機会があることで、

年初に掲げた目標への進捗管理を行うことができます。

また、今月を振り返るからこそ次月の目標が生まれるため、

毎月わくわくしながら月末を迎えています。

このように、手帳で毎日の予定を確認するという使い方だけでなく、

自分のビジョンや目標達成のツールとして、今後も活用して行きます。

また、来年は入社3年目を迎えます。手帳を通して少しでも理想の自分に

近づけるよう精進して参ります。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

次は福岡センター前田さんです。どうぞご期待下さい。

人材育成通信をいつも見て頂きまして、ありがとうございます。

今回は大阪センターの松下が弊社の取り組みについてご紹介させて頂きます。

今回の記事のテーマは「発信によるコミュニケーション」です。

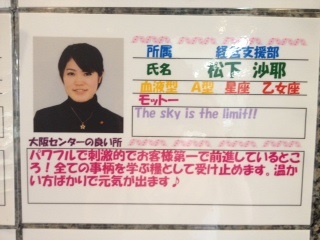

大阪センターの1階には入口からエレベーターまで続く廊下があり、

そこに日創研のスタッフ紹介のプレートを貼っております。

そのプレートには名前・部署・星座・血液型・モットー・大阪センターの良い所が

書いてあります。

そこで少しでもお客様に親近感を持って頂けるように発信をしています。

【写真:廊下のプレートの写真】

この掲示によりお客様と距離が縮まったと感じたことがありました。

私は経営支援部に所属し、広島・島根地区の内勤担当をしております。

主にお電話でのご案内やサポートをさせて頂いておりますので、お客様と直接お会いできる機会はそう多くありません。

それにもかかわらず、お客様が大阪センターに研修で来られた際にこのプレートを見て

お声掛け下さったことがありました。

お客様のお顔を拝見したことがなかったのですが、このプレートの発信が

お客様との距離を縮めてくれました。

このことから、日創研のことだけでなく、担当をさせて頂いている

自分のことも、もっと知って頂ける努力をしていくことが大切だと学びました。

その気付きにより、日頃から心がけていることがあります。

研修を御受講下さるお客様のお名札にありがとうカードを挟んだり、

FAXを送信する際には、送信紙に顔写真とメッセージを書いて送たりするようにしております。

それによりお客様からもご返信を頂くことや、お電話の際に「送信紙見たよ!」と

お話して下さることもありました。とても嬉しかったです。

【写真:ありがとうカードとFAX送信紙】

お客様と日創研の研修の出会いのきっかけを作っているのは私自身です。

私自信をもっとお客様に知っていただくと同時に、日創研の研修をご活用いただき、

お客様のお役に立てる人財になれるように今後も精進してまいります。

最後までお読み下さりありがとうございました。

次は東京センターの森岡さんです。

どうぞお楽しみに。

▼経営問答塾の動画配信中

中小企業の人材育成なら日本創造教育研究所

いつも人材育成通信をご覧頂き、誠にありがとうございます。

今週の記事を担当させて頂きます、大阪センターの松下 沙耶と申します。

よろしくお願い致します。

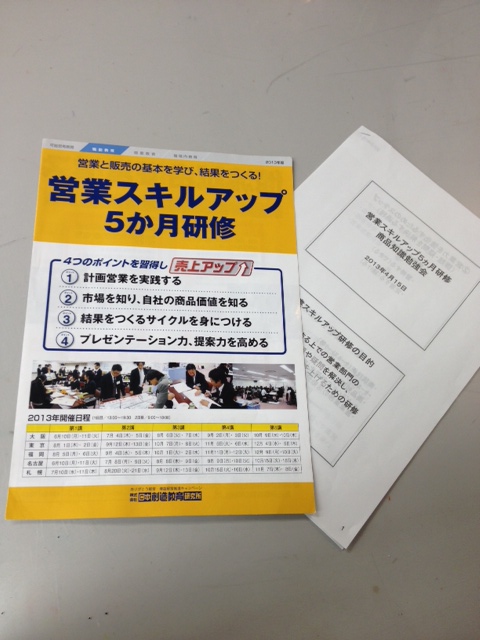

今回は社内での【人財育成】として行っております、勉強会についてご紹介致します。

大阪センターでは、毎週月曜日の終業後に勉強会を行っています。

今週は、6月10日(月)から始まります、「営業スキルアップ5か月研修」についてでした。 勉強会では入社2~4年目の若手社員が勉強会の講師役を担当します。その理由は、商品のプレゼンテーションから擬似商談、意見交換等勉強会の運営、準備を全て行うため、講師役の人が一番の勉強になるからです。

【プレゼンテーション資料】

勉強会によって、下記2つの力が養えるという事に気づけました。

1つ目は、多角力です。

人は立場や環境がそれぞれ異なり、人の数だけ見えている世界は違います。 勉強会では、幹部の方や先輩、他部門を担当している方とも意見交換をすることで、 たくさんの物の見方、考え方を知ることが出来ます。

その見方を自分のもっている見方と重ね、お客様のお役にどのように立てるのかをより深く考え、自分の糧にすることができます。商品の持っている力を存分に発揮させ、お客様のあらゆるニーズにおこたえするためにも、自分自身の持つ視野の広さが大切だと感じました。

2つ目は、プレゼンテーション力です。

どれだけ自社の商品を良く思っていても、また知識として知っていても、それを表現できる力がなければお客様に伝えることができません。先輩方を相手にすぐにフィードバックを頂き、自分の力にかえていくことができます。これは「営業スキルアップ5か月研修」の中でも実際に行っており、研修の中ではそれだけではなく業種を超えて感じることを伝え合うのでよりその方の表現力に深みが増します。

もうすぐ私も講師役として勉強会を創り上げていく予定なのですが、少し緊張しております。

勉強会の場は言葉としての知識だけではなく、社員ひとりひとりの経験も共有でき、自分自身のものと積み重ねていくことができます。それぞれの気づきの交換ができる場所として、活性化する環境作りをしていきます。

その為に日々のことからたくさんの気づきを得て、それをお客様にお返ししていけるように学んでまいります。

以上お読み頂きありがとうございました。

次回は福岡センターの前田さんです。どうぞお楽しみ。

▼「マネジメント養成6か月コース」の動画を配信中